ステロイド薬とかゆみ止めの特性と使い分け

ステロイド薬の種類と強さによる分類

ステロイド外用薬は、その効果の強さによって5段階に分類されています。市販薬では主に弱い(ウィーク)、普通(ミディアム)、強い(ストロング)の3段階が使用され、より強力な「とても強い(ベリーストロング)」と「最も強い(ストロンゲスト)」は医療用医薬品としてのみ処方されています。

ステロイド外用薬の強さによる分類。

- ウィーク(弱い)

- 代表成分:プレドニゾロン、ヒドロコルチゾン酢酸エステル、デキサメタゾン酢酸エステル

- 適応部位:顔面、首、陰部など皮膚の薄い部位

- 市販薬例:オイラックスA(ヒドロコルチゾン酢酸エステル配合)

- ミディアム(普通)

- 代表成分:プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル、トリアムシノロンアセトニド、酪酸ヒドロコルチゾン

- 適応部位:体幹部、四肢など

- 市販薬例:イハダキュアロイド軟膏(プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル配合)

- ストロング(強い)

- 代表成分:ベタメタゾン吉草酸エステル、フルオシノロンアセトニド

- 適応部位:手のひら、足の裏など角質の厚い部位

- 市販薬例:リンデロンVG軟膏(ベタメタゾン吉草酸エステル配合)

- ベリーストロング(とても強い)

- 代表成分:ジフルプレドナート、フルオシノニド、モメタゾンフランカルボン酸エステル

- 医療用医薬品:マイザー、フルメタなど

- ストロンゲスト(最も強い)

- 代表成分:クロベタゾールプロピオン酸エステル

- 医療用医薬品:デルモベートなど

ステロイド外用薬の選択は、症状の重症度だけでなく、塗布する部位の皮膚の厚さや吸収率も考慮する必要があります。例えば、前腕内側の吸収率を1.0とした場合、顔面は約13倍、陰部は約42倍の吸収率があるため、これらの部位には弱いステロイドを選択します。

かゆみ止めの成分と作用機序

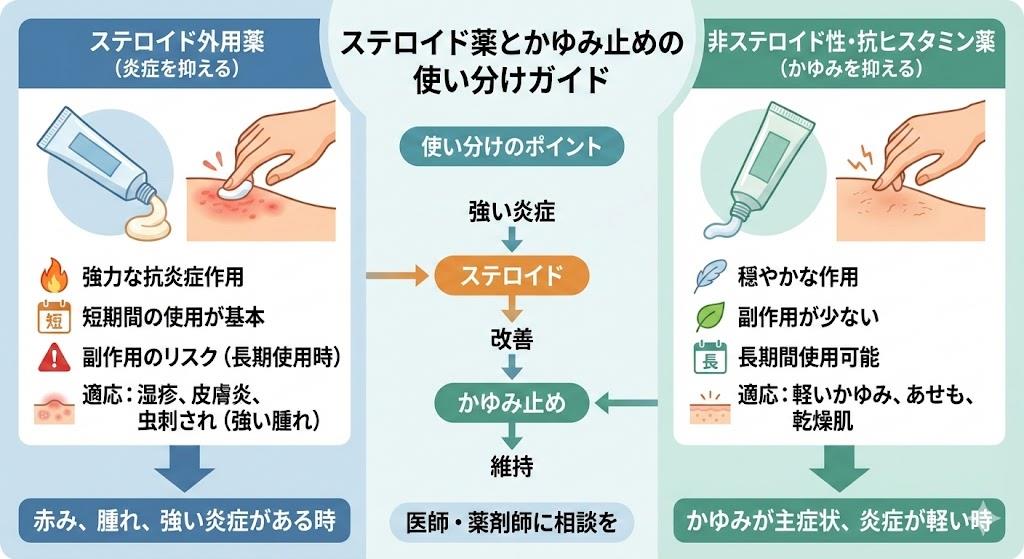

かゆみ止め(抗ヒスタミン剤)は、皮膚の炎症によって放出されるヒスタミンの作用を阻害することで、かゆみを抑制します。ステロイド外用薬と組み合わせることで、より効果的に症状を緩和できます。

主なかゆみ止め成分。

- 抗ヒスタミン成分

- ジフェンヒドラミン塩酸塩:H1受容体をブロックしてヒスタミンの作用を抑制

- クロルフェニラミンマレイン酸塩:第一世代抗ヒスタミン薬で即効性がある

- ジフェンヒドラミン:鎮静作用も持ち、夜間のかゆみに効果的

- 局所麻酔成分

- リドカイン:神経の興奮を抑え、かゆみや痛みを一時的に緩和

- メントール:冷感作用によりかゆみを和らげる

- 抗炎症成分(非ステロイド)

- グリチルレチン酸:甘草由来の成分で、マイルドな抗炎症作用を持つ

- イブプロフェンピコノール:NSAIDs系の抗炎症成分

かゆみ止めの単独使用は、炎症自体を抑える効果は限定的であり、一時的な症状緩和にとどまります。そのため、炎症を伴う皮膚疾患では、ステロイド外用薬との併用が効果的です。

ステロイド薬と抗生物質の配合剤の適応症例

皮膚の炎症に細菌感染を伴う場合、ステロイド薬と抗生物質の配合剤が有効です。ステロイドには免疫抑制作用があるため、感染部位に単独で使用すると症状が悪化する可能性があります。

ステロイド薬と抗生物質の配合剤が適応となる主な症例。

- 二次感染を伴う湿疹・皮膚炎

- 掻破により皮膚バリアが破壊され、細菌が侵入した場合

- ジュクジュクした浸出液や膿が見られる場合

- 毛嚢炎・せつ(フルンケル)

- 毛穴の細菌感染により炎症が生じている場合

- 赤く腫れて痛みを伴う場合

- 細菌性皮膚感染症の初期段階

- 伝染性膿痂疹(とびひ)の初期

- 軽度の蜂窩織炎

主な配合抗生物質成分。

- フラジオマイシン硫酸塩

- バシトラシン

- ゲンタマイシン硫酸塩

- オキシテトラサイクリン塩酸塩

ただし、真菌感染(水虫、カンジダ症など)や単純ヘルペスウイルス感染症には、ステロイド配合剤の使用は禁忌となります。これらの感染症にステロイドを使用すると、免疫抑制作用により症状が悪化する「ステロイド潜在化」が起こる可能性があります。

ステロイド薬の剤形選択と適切な塗布量

ステロイド外用薬の効果を最大限に引き出すためには、症状や部位に適した剤形の選択と適切な塗布量が重要です。

主な剤形と特徴:

- 軟膏(オイントメント)

- 特徴:油分が多く、保湿効果が高い。べたつきがある。

- 適応:乾燥した皮膚、慢性病変、苔癬化した皮膚

- 例:リンデロンV軟膏、ロコイド軟膏

- 特徴:油分が多く、保湿効果が高い。べたつきがある。

- クリーム

- 特徴:水分と油分が混合され、べたつきが少なく使用感が良い。

- 適応:顔面、間擦部、急性期の湿潤した皮膚

- 例:アンテベートクリーム、フルメタクリーム

- 特徴:水分と油分が混合され、べたつきが少なく使用感が良い。

- ローション

- 特徴:さらっとした使用感で、広範囲に塗りやすい。

- 適応:頭皮、有毛部、広範囲の病変

- 例:デルモベートスカルプローション、リンデロンVローション

- 特徴:さらっとした使用感で、広範囲に塗りやすい。

- テープ剤

- 特徴:薬剤が徐放的に放出され、持続効果がある。

- 適応:限局性の頑固な病変、亀裂、痒疹

- 例:フルドロキシコルチドテープ(ドレニゾンテープ)

- 特徴:薬剤が徐放的に放出され、持続効果がある。

適切な塗布量の目安:

ステロイド外用薬の適切な塗布量は、FTU(フィンガーチップユニット)という単位で表されます。1FTUは、成人の人差し指の先端から第一関節までの長さに薬剤を出した量(約0.5g)で、手のひら2枚分の面積に塗るのに適した量です。

部位別の適切なFTU数。

- 顔・首:1FTU

- 片腕:3FTU

- 片脚:6FTU

- 胸・腹部:7FTU

- 背中・臀部:7FTU

塗布後の見た目の目安としては、「薬剤が皮膚表面にうっすらと残り、テカリがある状態」が適切です。ティッシュペーパーを軽く押し当てると、わずかに付着する程度が理想的です。

ステロイド薬の減量方法とアンテドラッグステロイドの利点

ステロイド外用薬の使用を突然中止すると、リバウンド現象(症状の急激な悪化)が起こる可能性があります。特にアトピー性皮膚炎などの慢性疾患では、症状が改善した後も計画的な減量が重要です。

ステロイド減量の基本原則:

- 段階的な使用頻度の減少

- 1日2回 → 1日1回 → 2日に1回 → 3日に1回 → 週に1回

- 各段階は1〜2週間かけて移行

- 強さの段階的な切り替え

- 強いステロイド → 中程度のステロイド → 弱いステロイド

- 症状の再燃がないことを確認しながら移行

- プロアクティブ療法

- 症状が落ち着いた後も、再発しやすい部位に週1〜2回の予防的塗布

- 長期的な再発予防に有効

アンテドラッグステロイドの特徴と利点:

アンテドラッグステロイドは、皮膚の患部では強い効果を発揮しながら、体内に吸収された後は速やかに不活性化される設計の薬剤です。これにより、全身性の副作用リスクを低減しつつ、局所での高い効果を得られます。

代表的なアンテドラッグステロイド。

- プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(市販薬:イハダキュアロイド)

- メチルプレドニゾロンアセポン酸エステル(医療用:アドバンテン)

- ヒドロコルチゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル(医療用:パンデル)

アンテドラッグステロイドの利点。

- 皮膚での高い効果と体内での速やかな不活性化

- 長期使用時の全身性副作用リスクの低減

- 顔面や間擦部など吸収率の高い部位での使用に適している

- ステロイド恐怖症の患者にも受け入れられやすい

アンテドラッグステロイドは、従来のステロイド外用薬と比較して安全性プロファイルが向上していますが、適切な使用方法を守ることが依然として重要です。

ステロイド薬の副作用と患者指導のポイント

ステロイド外用薬は適切に使用すれば安全性の高い薬剤ですが、誤った使用や長期連用により副作用が生じる可能性があります。医療従事者は副作用について正確な知識を持ち、患者に適切な指導を行うことが重要です。

主な局所性副作用とその特徴:

- 皮膚萎縮

- 発生機序:コラーゲン合成抑制による真皮層の菲薄化

- 好発部位:顔面、間擦部、陰部など皮膚の薄い部位

- 発生時期:ストロング以上のステロイドを数か月以上使用した場合

- 対応:使用中止により徐々に回復することが多い

- 毛細血管拡張

- 発生機序:血管収縮作用の反動による血管拡張

- 好発部位:顔面、特に頬部

- 特徴:赤ら顔様の外観を呈する

- 対応:使用中止により徐々に改善するが、完全回復に時間を要する

- ステロイド酒さ・酒さ様皮膚炎

- 発生機序:長期使用による皮膚バリア機能の低下と血管拡張

- 好発部位:顔面、特に鼻周囲

- 特徴:紅斑、丘疹、膿疱を伴う

- 対応:漸減療法が必要、急な中止でリバウンドが起こりやすい

- 多毛

- 発生機序:毛包細胞への刺激作用

- 好発部位:顔面、特に頬部や額

- 発生時期:ストロング以上のステロイドを数か月以上使用した場合

- 対応:使用中止により徐々に改善

- 色素脱失

- 発生機序:メラノサイト機能抑制

- 好発部位:全身、特に色素沈着しやすい部位

- 特徴:白斑様の外観

- 対応:使用中止により徐々に改善するが、完全回復に時間を要する

- 接触皮膚炎

- 発生機序:ステロイド自体や基剤に対するアレルギー反応

- 特徴:かゆみを伴う紅斑、丘疹

- 対応:原因となる製剤の使用中止、パッチテストによる原因特定