タクロリムス軟膏の効能と使用法

タクロリムス軟膏の作用機序とアトピー性皮膚炎への効果

タクロリムス軟膏は、放線菌Streptomyces tsukubaensisから発見された免疫抑制薬を有効成分とする外用薬です。その主な作用機序は、細胞内のカルシニューリンを阻害することにより、T細胞の活性化を抑制し、炎症性サイトカインの産生を低下させることにあります。

アトピー性皮膚炎の病態では、T細胞が過剰に活性化されて炎症反応が持続することが問題となりますが、タクロリムスはこの免疫反応の連鎖を効果的に抑制します。特に重要なのは、ステロイド外用薬とは異なるメカニズムで作用するため、ステロイドの長期使用で懸念される皮膚萎縮や毛細血管拡張などの副作用がないことです。

日本では1999年11月に世界に先駆けて承認され、現在では世界数十カ国でアトピー性皮膚炎治療に広く使用されています。臨床試験では、中等度から重度のアトピー性皮膚炎患者に対して優れた効果を示し、特に顔面や頸部など、ステロイド外用薬による副作用が懸念される部位での使用が推奨されています。

タクロリムス軟膏の濃度と年齢別使用ガイドライン

タクロリムス軟膏は、日本では主に2つの濃度で提供されています。

- 0.1%軟膏: 16歳以上の成人を対象としています。

- 0.03%軟膏: 2〜15歳の小児用として承認されています。

年齢による使い分けは安全性を考慮したものであり、特に小児では薬剤の吸収率が高いため、低濃度製剤が選択されています。2歳未満の乳幼児に対しては安全性が確立されていないため、原則として使用は推奨されていません。

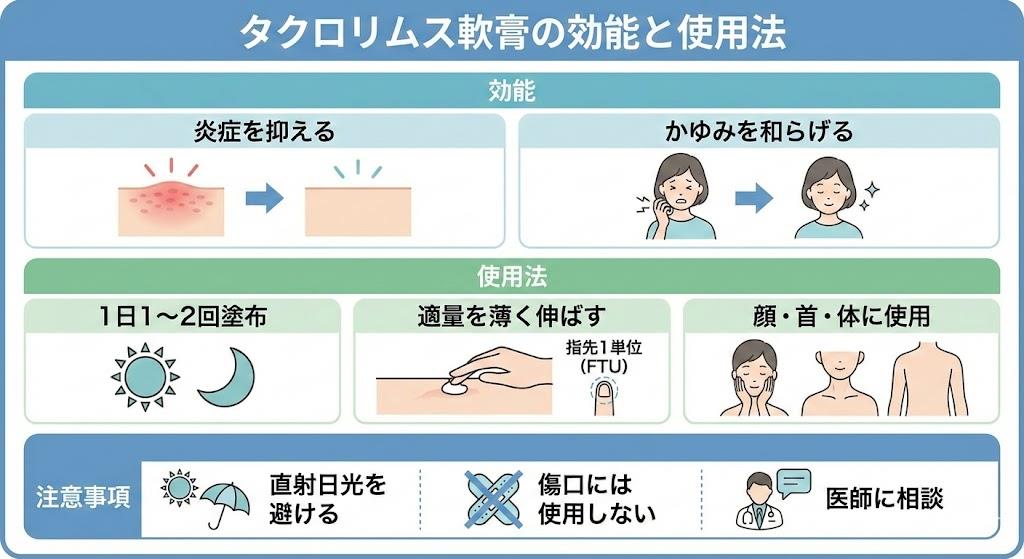

使用方法としては、初期治療では1日2回(朝夕)、適量を患部に塗布します。使用量の目安としてはFTU(Finger Tip Unit)を参考にし、成人の場合、1日の最大使用量は10gまでとされています。これは全身への過剰な吸収を防ぐための制限です。

皮膚状態が改善したら、塗布頻度を1日1回に減らすか、間欠的投与(プロアクティブ療法)へ移行することが推奨されています。これにより長期的な寛解維持と副作用リスクの低減が期待できます。

タクロリムス軟膏の副作用と使用時の注意点

タクロリムス軟膏は非ステロイド性であるため、ステロイド外用薬で懸念される皮膚萎縮などの副作用はありませんが、独自の副作用プロファイルがあります。主な副作用には以下のようなものがあります。

- 塗布部位の皮膚刺激感:

- 熱感(灼熱感、ほてり感等): 約44.3%の患者で報告

- 疼痛(ヒリヒリ感、しみる等): 約23.6%の患者で報告

- そう痒感

- 皮膚感染症のリスク増加:

- 細菌性感染症(毛嚢炎、伝染性膿痂疹等)

- ウイルス性感染症(単純疱疹、カポジ水痘様発疹症等)

- 真菌性感染症(白癬等)

- その他の皮膚症状:

- ざ瘡、ざ瘡様皮疹

- 皮膚乾燥、丘疹

- 接触皮膚炎

- 紅斑、酒さ様皮膚炎

- 全身性の症状:

- 頭痛、頭重感

- 皮膚以外の感染症(上気道炎、リンパ節炎等)

使用時の注意点として、塗布後の刺激感は通常一過性で、使用を継続するうちに軽減することが多いです。しかし、強い刺激感が続く場合は医師に相談することが推奨されます。また、感染症のリスクを考慮し、明らかな感染を伴う皮膚病変には使用を避けるべきです。

さらに、紫外線曝露との併用については慎重に行う必要があります。タクロリムスは理論上、皮膚癌のリスクを高める可能性が指摘されていますが、現時点では長期使用による明確なリスク増加は証明されていません。それでも、使用中は過度の日光曝露を避け、日焼け止めの使用が推奨されています。

タクロリムス軟膏の新しい使用法とプロアクティブ療法

タクロリムス軟膏の使用法は、臨床経験の蓄積とともに進化してきました。従来は主に顔面の紅斑に対して使用されることが多かったのですが、近年では体幹部の皮疹に対しても効果的な使用法が研究されています。

特に注目されているのが「プロアクティブ療法」です。これは、急性期の炎症が沈静化した後も、以前に皮疹のあった部位に週2〜3回程度の間欠的な塗布を継続する方法です。この治療法により、アトピー性皮膚炎の再燃を効果的に予防できることが複数の臨床研究で示されています。

また、九州大学の研究では、体の皮疹に対してステロイド剤の上からタクロリムス軟膏と保湿剤を重ねて塗布することで、ステロイド単独使用と比較して痒みが明らかに減少するというデータが報告されています。ただし、タクロリムス軟膏は分離しやすい性質があるため、他の外用剤との混合が困難です。この問題に対して、湘南皮膚科の栗原先生は手のひらでタクロリムス軟膏と保湿剤を混ぜて塗布する方法を推奨しています。

さらに、近年ではタクロリムス軟膏を用いた「wet-wrap療法」も試みられています。これは、軟膏塗布後に湿らせた包帯や衣類で覆い、その上から乾いた包帯や衣類を重ねる方法で、特に重症例での薬剤浸透性向上と即効性が期待できます。

タクロリムス軟膏と他の非ステロイド性抗炎症外用薬の比較

アトピー性皮膚炎治療における非ステロイド性抗炎症外用薬は、タクロリムス軟膏以外にも近年新たな選択肢が増えています。ここでは、タクロリムス軟膏とジファミラスト軟膏、デルゴシチニブ軟膏の特徴を比較します。

| 薬剤名 | 作用機序 | 適応年齢 | 特徴 | 主な副作用 |

|---|---|---|---|---|

| タクロリムス軟膏 | カルシニューリン阻害 | 2歳以上(濃度による) | 顔面・頸部に特に有効 | 塗布時刺激感、感染リスク |

| ジファミラスト軟膏 | PDE4阻害 | 成人 | 炎症と痒みに効果 | 塗布部位の刺激感 |

| デルゴシチニブ軟膏 | JAK阻害 | 成人・小児 | 広範囲の皮疹に有効 | 塗布部位反応、毛包炎 |

タクロリムスは、カルシニューリンを阻害することでT細胞の活性化を抑制するのに対し、ジファミラストはPDE4(ホスホジエステラーゼ4)を阻害することでcAMPを増加させ、炎症性サイトカインの産生を抑制します。一方、デルゴシチニブはJAK(ヤヌスキナーゼ)を阻害することで、複数の炎症性サイトカインのシグナル伝達を同時に遮断します。

これらの薬剤は作用機序が異なるため、患者の症状や部位、年齢などに応じて使い分けることが重要です。例えば、タクロリムスは顔面や頸部の皮疹に特に有効である一方、デルゴシチニブは体幹や四肢の広範囲の皮疹にも使用しやすいという特徴があります。

また、これらの薬剤は単独で使用するだけでなく、ステロイド外用薬と組み合わせた「ステップダウン療法」や「リレー療法」としても用いられます。急性期にはステロイド外用薬で炎症を速やかに抑制し、その後非ステロイド性抗炎症外用薬に切り替えることで、長期的な副作用リスクを低減しながら効果的な治療を継続することが可能になります。

アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2024では、これらの非ステロイド性抗炎症外用薬の位置づけが明確化され、従来のステロイド中心の治療から、より多様な選択肢を組み合わせた個別化治療へとパラダイムシフトが進んでいます。

タクロリムス軟膏の血中濃度と安全性の長期データ

タクロリムス軟膏の使用に関して、特に長期使用における安全性の観点から、血中濃度のモニタリングデータは重要な指標となります。臨床試験のデータによると、タクロリムス軟膏0.1%を使用した場合の血中濃度は以下のように推移することが報告されています。

| 測定時期 | 測定例数 | 血中濃度(ng/mL)平均値±標準偏差 | 最小値〜最大値 |

|---|---|---|---|

| 3日後 | 131 | 1.85±2.62 | N.D.〜14.0 |

| 1週後 | 501 | 0.72±1.13 | N.D.〜7.4 |

| 2週後 | 496 | 0.56±0.93 | N.D.〜7.1 |

| 26週後 | 337 | 0.30±0.93 | N.D.〜12.0 |

| 52週後 | 70 | 0.38±0.87 | N.D.〜5.4 |

このデータから、使用開始直後は比較的高い血中濃度を示すものの、継続使用により徐々に低下し、長期使用でも安定した低濃度を維持することがわかります。これは、皮膚バリア機能の回復に伴い薬剤の経皮吸収が減少するためと考えられています。

長期安全性に関しては、10年以上の追跡調査が実施されており、現在までのところ、悪性腫瘍や重篤な全身性副作用の有意な増加は報告されていません。特に懸念されていた皮膚癌リスクについては、複数の大規模コホート研究で、タクロリムス軟膏使用者と非使用者の間に統計学的有意差は認められていません。

ただし、理論上のリスクとして、タクロリムスの免疫抑制作用による皮膚感染症の増加や、紫外線との相互作用による発癌リスクの可能性は完全には否定できないため、以下の点に注意することが推奨されています。

- 感染を伴う皮膚病変への使用を避ける

- 使用中は過度の紫外線曝露を控える

- 日焼け止めの併用を考慮する

- 定期的な皮膚科検診を受ける

また、小児への長期使用についても、成長発達への悪影響は現在までのところ報告されていませんが、引き続き慎重なモニタリングが行われています。

タクロリムス軟膏は、適切に使用すれば安全性の高い薬剤であると考えられていますが、個々の患者の状態や使用部位、使用量などを考慮した上で、医師の指導のもとで使用することが重要です。

タクロリムス軟膏の後発医薬品と経済性

タクロリムス軟膏は、先発品であるプロトピック軟膏の特許期間満了後、複数の製薬会社から後発医薬品(ジェネリック医薬品)が発売されています。これにより、患者の経済的負担の軽減と医療費の適正化が進んでいます。

主なタクロリムス軟膏の後発医薬品には、「タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」」「タクロリムス軟膏0.1%「PP」」などがあります。これらの後発医薬品は、先発品と同等の有効成分を含有し、生物学的同等性試験により効果の同等性が確認されています。

後発医薬品の薬価は先発品より安価に設定されており、例えば「タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」」の薬価は35.2円/gとなっています。これは患者の自己負担額の軽減につながるだけでなく、医療保険財政の観点からも重要な意味を持ちます。

また、後発医薬品は一般名処方加算の対象となっており、処方箋に「タクロリムス軟膏0.1%」と一般名で記載された場合、薬局で後発医薬品を調剤することができます